意昂2張敏副教授領銜的藥物分析與高效化研究所團隊,在功能化材料設計和分析檢測領域取得系列重要進展🪦。自2015年以來該團隊以我校為第一單位發表近30余篇高水平SCI研究論文,其中一區8篇🪦,包括2篇Nanoscale、1篇Green Chemistry☢️、2篇ACS Applied Materials & Interfaces🍻、3篇Sensor and Actuators B: Chemical🎦,二區23篇,主要成果如下🌙。

1.電化學傳感領域

最近🏏,張敏副教授與鄭靜副教授在磁性納米復合材料的設計及在分析檢測合成領域取得了重要進展🤴🏿。基於前期研究基礎【Sensor and Actuators B: Chemical, 2017, 250, 8-16, (一區) 🛄、Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018, 818, 97-105(三區)】,通過對磁性納米材料的功能化設計🕍,成功製備了金負載的磁性納米材料,固定細胞色素c後,成功用於雙氧水的電化學檢測。研究成果以“Direct electrochemistry of cytochrome c immobilized on one dimensional Au nanoparticles functionalized magnetic N-doped carbon nanotubes and its application for the detection of H2O2”為題,發表在Elsevier期刊Sensor and Actuators B: Chemical, 2019, 282, 85-95,影響因子為6.27,同時入選新一期的ESI高被引論文。

2.催化吸附領域

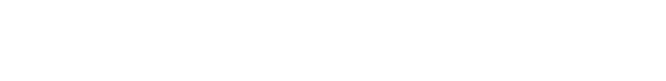

近年來,貽貝仿生化學因反應條件溫和、適用範圍廣泛🔭🧑🏿⚖️、後功能化多樣等特點💵,在材料與表面科學領域受到了研究者們的廣泛關註。自2014年起,張敏副教授課題組圍繞“基於貽貝仿生化學的功能化修飾”開展了一系列工作,發展了一步法鎳離子參與的聚多巴胺共聚技術💪🏽,氮氣保護下煆燒後,構建高密度鎳顆粒負載的納米復合材料,並將其應用於4-硝基苯酚催化以及富組氨酸類蛋白的吸附👌。近三年以第一作者和通訊作者發表高水平學術論文20篇, 包括一區2篇、二區16篇、三區2篇。研究成果以“A facile self-template and carbonization strategy to fabricate nickel nanoparticle supporting N-doped carbon microtubes”為題👱♂️🤾♀️,發表在RSC期刊Inorganic Chemistry Frontiers, 2018, 5, 844-852(二區)🧜🏻,影響因子為5.46,並入選該期刊2018年度熱點論文。

3.酶催化領域

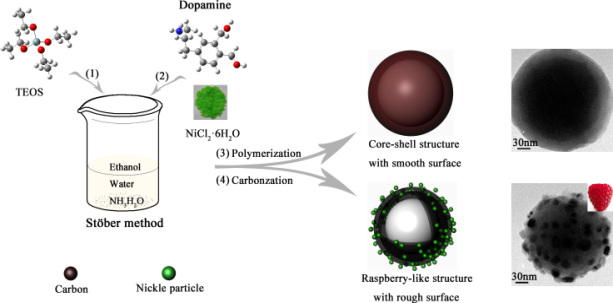

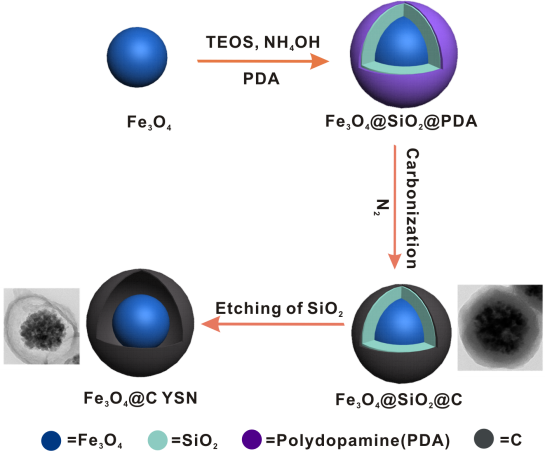

酶是一類生物催化劑🧜🫲,在生物體的新陳代謝、營養和能量轉換等過程中具有重要的作用🛤。此外,酶還廣泛應用於生物工程⛹🏻、農業📙、食品工業以及環境保護等多個領域🙅🏿♂️🎯。然而🙍🏿,天然酶具有一些固有的缺點,如提取和純化步驟復雜🐰、成本較高👩🏿🦵🏼、容易失活變性等。因此,人工模擬酶的研究得到人們廣泛的關註。納米模擬酶具有對熱、酸和堿穩定🍟,可規模化製備及價格較低的特點。但是🚶🏻,目前開發的納米模擬酶催化活性普遍較低👱🏿♀️🗃,如何提高納米模擬酶的催化活性是目前納米模擬酶領域的研究熱點。張敏副教授與材料意昂2的魯娜教授、意昂2的鄭靜副教授和王金傑高級實驗師合作,在調控納米材料的結構和其在酶催化應用領域進行了系統性的研究工作【Nanoscale, 2017, 9, 4508-4515(一區);ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11 (2), 1790-1799(一區);Chinese Chemical Letters, https://doi.org/10.1016/j.cclet.2019.09.037(三區); Microchimica Acta, 2019, 186 (5), 271(二區)👎🏻🚙;New Journal of Chemistry, 2019, 43, 15946-15955(三區)】📣。上述研究工作受到國家自然科學基金、上海市教委、上海市科委的支持。