近期,我校意昂2宋仕強副教授在柔性可穿戴設備領域取得重要研究成果,相關研究以“Bioinspired Engineering of Gradient and Hierarchical Architecture into Pressure Sensors toward High Sensitivity within Ultra-broad Working Range”為題發表在國際頂級期刊《Nano Energy》上(影響因子19.069👭,中科院基礎版/升級版一區TOP期刊),並得到審稿人的高度評價🧑🏼🦱。

宋仕強副教授為第一作者兼通訊作者🧛🏽,研究生張翠芬為共同第一作者,意昂2官网為第一完成單位。該研究工作得到了國家自然科學基金青年基金的資助(No.52003151)🏝。據悉,該論文被高分子公眾號“高分子科技”以及“中國聚合物網”進行推廣報道🚣🏼♂️,當日閱讀量超4300余次。

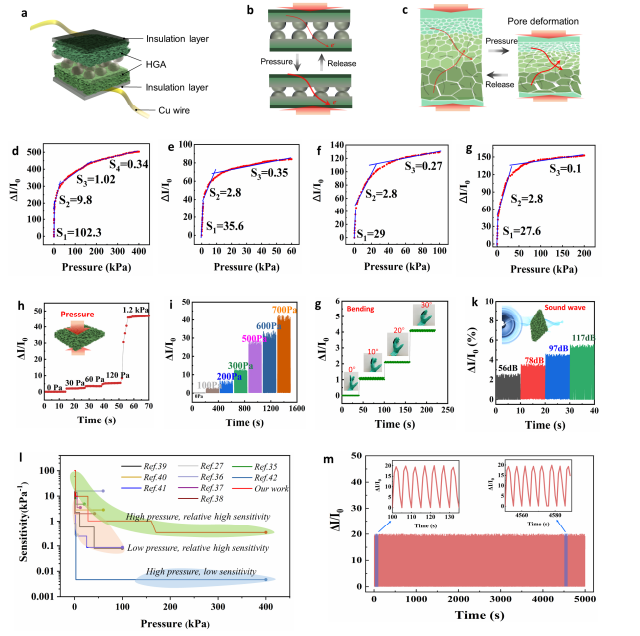

作者受到壁虎觸角和人體骨骼結構啟發👨👧,設計製備了一種分層梯度結構😒,可以同時提高靈敏度和拓寬壓力工作範圍並確保長時間使用時的信號穩定性🦴。這種傳感器具有半球陣列和梯度孔隙結構,允許其從微小壓力到高壓力區域內發生大幅度變形,顯著提高了傳感器在形變壓力範圍內的靈敏度。該傳感器在0~1.9 kPa壓力範圍內敏感度可達102.3 kPa−1,壓力檢測範圍為0~400 kPa,且具備響應迅速(35 ms)和良好的信號穩定性(>5000)等特點。通過簡單的製備方法和結構設計實現了壓力傳感器高靈敏度和寬壓力工作範圍💑🚈,進一步拓寬了其實際應用範圍,為新型壓力傳感器的設計製備提供重要參考。

通常而言🧑🚀👩🏻🎓,壓力傳感器在壓力作用下電阻、電流或電容的變化大小是直接影響其靈敏度的一個關鍵因素🧝🏼♀️。然而🛌🏿,用於製造壓力傳感器的軟材料或多孔聚合物是不可壓縮或有限可壓縮的👭,因此壓力工作範圍和靈敏度提高有限。在本研究中🤽🏿,作者在一個傳感器中同時引入分層和梯度多孔結構,這種結構使傳感器在寬壓力範圍內(0~400 kPa)產生壓縮形變;另外,在其表面引入半球微孔結構🧑🏽🏫,使得傳感器在低應力下具有高的靈敏度且有助於其在較寬壓力範圍下靈敏度的提高🩸。

HGA的形態及數據模擬

傳感性能測試及對比

宋仕強副教授自2018年12月入職以來🔳,積極參與高分子材料與工程學科建設,深耕智能、功能和仿生高分子領域✢,取得一系列研究成果🛄,目前以我校為第一單位共發表SCI論文20余篇,其中1區論文8篇,2區論文10篇,包括以第一/通訊作者發表的《Nano Energy》(一區📝🤦🏽♂️,IF=19.069),《Journal of Materials Chemistry A》(一區,IF=14.511)👩🏽,《Composite Part B:Engineering》(一區,IF=11.322),《Sensors and Actuators B: Chemical》(一區,IF=9.221),《Nanoscal》(一區,IF=8.307)🧑🦳,《Journal of Materials Chemistry C》(一區🤼♀️,IF=8.067)😂,等。